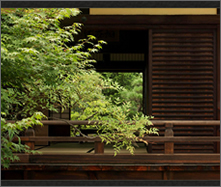

京都 東福寺塔頭 毘沙門堂 勝林寺と申します。

本日は雪がちらつき大変寒かったです。

平日にもかかわらず座禅体験にお越しくださいました皆様誠に有難うございます。

本年2013年春より新たに写仏体験をすることになりました。

(3月中旬~4月上旬を目標に)

初心者用に8体の仏様・中級者用に12体のと仏様をご用意致します。写経をやられたことがある方も十分に御満足頂けるかと思います。

数日前からホームページもリニューアル致しました。

WEBの関係上、座禅体験の御予約も旧ホームページからも御予約できますが

新しいアドレスはhttp://shourin-ji.org/zazen1/ です。

今後とも皆様宜しくお願い申し上げます。

勝林寺住職 合掌